por Julio Valdeón Blanco

por Julio Valdeón Blanco

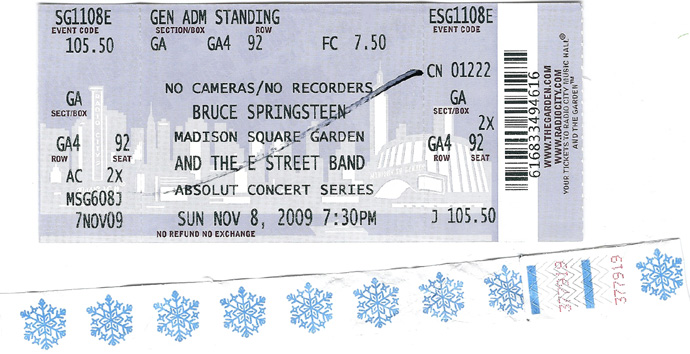

A quienes poseíamos entrada nos distinguías en las inmediaciones del Madison Square Garden por la sonrisa cómplice, la jeta entre expectante y relajada de quien sabe que accederá al paraíso, que tiene en el bolsillo un salvoconducto para temblar a cielo abierto, que al contrario de tantas otras madrugadas rememoradas en cientos de bootlegs de dudosa calidad vas a asistir en primera persona a un instante con aura, luego repetido en libros y crónicas, mil veces pirateado y marcado a rojo incluso antes de celebrarse, un concierto de los que te acompañan cuando vienen jodidas, de esos que, en contrapartida, mejor puntúan a la altura de las expectativas creadas previamente si es el artista, en este caso Springsteen, no quiere tragarse un sapo bien gordo.

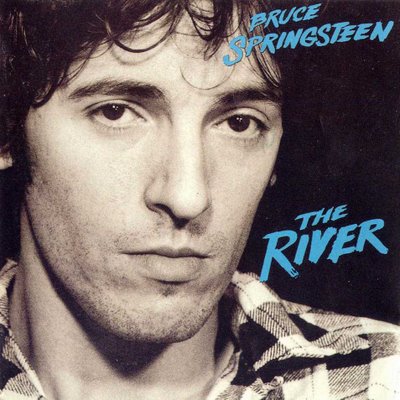

Tras el bendito atracón del día anterior, señoras y señores, The River.

The river pertenece por derecho a la etapa dorada que hizo de su autor clásico entre los clásicos, unos años en los que parecía no terminar la sucesión de discos impagables, dotados de sentimiento, alma, arrebatadora poesía, ensoñaciones desgarradas, emotividad, fiereza, electricidad por un tubo y entresabores de sal y caramelo, cualidades que desbordan cada una de sus obras arrancando con Greetings from Asbury Park, NJ (1973), siguiendo con The wild, the innocent & the E street shufle (1973), alcanzando una de las cimas expresivas del siglo XX (Born to run, 1975), enroscándose con brío en los arrabales de la ciudad gracias a Darkness on the edge of town (1978) y prosiguiendo triunfales hasta besar los labios sepias del Nebraska (1982).

En mitad del torbellino creativo publicó The river. Apareció en 1980, cuando ya se había consagrado como el gran intérprete de rock en directo del momento, tras un disco abortado (The ties that bind, en 1979) y una reaparición, durante el festival No Nukes, que dejó al personal boquiabierto. Uno de sus singles, «Hungry heart», lo catapultó al estrellato internacional. La gira ulterior, que alcanzó hasta 1981 y lo trajo por vez primera a España (mítico concierto en Barcelona), fue impecable, intachable en términos de pasión, desgarro, calidad y perfecta estructuración del repertorio.

Aunque el disco, doble, presentaba veinte canciones, la prodigalidad de su autor obligó a dejar fuera innumerables, e inmejorables, obras de arte, tres de las cuales aparecieron como caras B de singles («Help up without a gun» y, atención, «Be true» y, años más tarde, «Roulette)», diez terminaron, dieciocho años más tarde, en la a todas luces insuficiente colección de inéditas denominada Tracks (entre otras, maravillas como «Loose ends», «Restless nights», «Where the bands are», «Take ‘em as they come», etc.), otra acabó en el recopilatorio Essential («From small things») y, al menos, otras dos docenas (la dulcísima «Cindy», la imponente «Chevrolet deluxe», la trepidante, infecciosa «White lies», etc.), permanecen lamentablemente olvidadas, pasto de piratas y foros, flotando en un limbo del que algún día, oremos, debieran de ser rescatadas. Nada nuevo para quien siga a Springsteen. De Darkness, con diez canciones entre sus dos caras y otras cinco recuperadas en Tracks, faltan por publicar, mínimo, treinta. La mayoría, asombrosamente buenas. Si escribo estas obviedades es para subrayar el pasmo que todavía me causa aquel artista; también, para contextualizar, sin asomo de duda, porqué los conciertos del Madison nos han tenido embriagados. Rememorar aquel periodo, siquiera con nostalgia, supone el equivalente a meterse gloria sin cortar y en vena.

Aunque el disco, doble, presentaba veinte canciones, la prodigalidad de su autor obligó a dejar fuera innumerables, e inmejorables, obras de arte, tres de las cuales aparecieron como caras B de singles («Help up without a gun» y, atención, «Be true» y, años más tarde, «Roulette)», diez terminaron, dieciocho años más tarde, en la a todas luces insuficiente colección de inéditas denominada Tracks (entre otras, maravillas como «Loose ends», «Restless nights», «Where the bands are», «Take ‘em as they come», etc.), otra acabó en el recopilatorio Essential («From small things») y, al menos, otras dos docenas (la dulcísima «Cindy», la imponente «Chevrolet deluxe», la trepidante, infecciosa «White lies», etc.), permanecen lamentablemente olvidadas, pasto de piratas y foros, flotando en un limbo del que algún día, oremos, debieran de ser rescatadas. Nada nuevo para quien siga a Springsteen. De Darkness, con diez canciones entre sus dos caras y otras cinco recuperadas en Tracks, faltan por publicar, mínimo, treinta. La mayoría, asombrosamente buenas. Si escribo estas obviedades es para subrayar el pasmo que todavía me causa aquel artista; también, para contextualizar, sin asomo de duda, porqué los conciertos del Madison nos han tenido embriagados. Rememorar aquel periodo, siquiera con nostalgia, supone el equivalente a meterse gloria sin cortar y en vena.

En esas estaba, dándole vueltas a la jodida suerte que tenía de haber depositado mis reales posaderas en las gradas del Madison, cuando Bruce Springsteen y la E Street Band salieron al escenario. Las preguntas, en la calle, en el hall, habían rebotado insistentes. La noche previa arrancó con Thundercrack, ¿no? ¿Empezaría ahora con una inédita de The river? ¿Remediaría la ocasión fallida de haber tocado Darkness y Born in the USA sin incluir «The promise», «The way» o «Sugarland»? ¿Tocaría «Bring on the night» o «Living on the edge of the world»? ¿Max reventaría las baquetas con «Roulette»? ¿Embellecerían el disco, en suma, con algunas de las fastuosas piezas olvidadas durante su elaboración?

«Wrecking ball» liquidó dudas. Estrenada durante la ronda del Giants, tiene aroma a la Seeger sessions, un componente celta, como de jolgorio irlandés, que pierde un poco por culpa de una letra entre simpática y grogui, y todavía más si lo que viene a continuación es «The ties that bind», fluorescente, ruidosa y tierna. «Sherry darling» devolvió la mejor versión de Clarence Clemons, un Clarence que por motivos de edad o salud venía muy renqueante en los últimos años y que hoy bordaba todos y cada uno de sus solos, cada maldita nota y cada puente, y no contento con ello improvisaba y añadía y amontonaba nuevos sonidos, emergentes llamaradas, imprevistos retoques, orgasmos de soul, a sus apariciones.

«Jackson cage», gema poco frecuentada, comandada por la Fender de doce cuerdas, y la veloz «Two hearts», con su fenomenal acento r&b; (incluida la pequeña maravilla de la coda «It takes two» cantada entre Steve y Bruce) prologaron una «Independence day» que escupía lágrimas, desolación y torbellinos negros, que guardaba en su seno el peso de la despedida entre ese hijo prófugo y ese padre huérfano de hijo; un tema, no en vano, nacido durante las sesiones de Darkness, arrasado de lluvia como una lámina

muy triste o un bosque donde perderse, y que abría la espita a un «Hungry heart» desprovisto de acentos sobados al incorporarse al ciclo de canciones para el que fue concebido.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hUGFGJA3DKE]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zG7SbeBRWfw]

La tripleta «Out in the street», «Crush on you», «You can look (but you better not touch)» nos envió a la lona. Como tantos otros, puedes considerar que fue una pena que incluyeran en The river algunas de estas muestras de frat-rock (en la onda de «Twist and shout», etc.) despendolado y a ratos tontorrón, en detrimento de otras canciones más graves, pero amigo, incrustadas una tras otra imponen. En el rock and roll hay sitio para recogerse el alma y sobrevolar pastos de extática belleza, y también para la trompa de cascabeles, las chispas a discreción, la fundición de risas y los bailes de madrugada que hagan crujir tus huesos; en «Out in the street», etc., cantadas con la entonación y la velocidad perfectas, tenías la muestra. O como acabo de leerle a alguien en Backstreets hace cinco minutos, (esas canciones) «demostraron el domingo que gran disco es The river. Una perfecta mezcla de luz y oscuridad. Nadie que estuviera en el Garden podrá negar la pura diversión que procuró escuchar esas «tontas» canciones de rock, y al cabo de eso se trata, ¿no?».

De eso se trata, sólo que encima puede mejorar si eres un Bruce Springsteen poseído por los demonios, alternativamente, de Little Richard, Sam Cooke y Elvis Presley, y lo siguiente que haces es agarrar unas maracas y marcarte, en plan baladista consumado, una aterciopelada versión de «I wanna marry you» que abre la espita de los sueños y acciona los sístoles de la nostalgia, sostenida, una y otra vez, por los colchones que la E Street Band cose. Te baña con restos de otras vidas. Te inunda con el recuerdo de tantos vinilos soul, con el romanticismo urbano, decadente, grafitteado, sucio, como de fotograma robado a Canción triste de Hill Street o instantánea tomada por Robert Frank que se hubiera escapado de la exhibición que el MoMA dedica a Los Americanos.

The river, más extenso que cualquier biografía, iba a afrontar entonces uno de sus momentos cruciales con su canción señera. Interpretada sin los arreglos perezosos de la gira de reunión (1999/2000), te deja tieso, mudo, mientras Springsteen gasta voz de granito y los aullidos finales, terribles, sumían al pabellón en un estado hipnótico que enlazaba con los parajes de sepulturas y ceniza que sobrevuelan Nebraska. El duende viciado de tristeza no abandonó entonces el escenario. Palabras mayores: «Point blank», esa violencia en las frases, la sobriedad del tono, el velo de humo fabril y llano enlutado que recorre el espinazo de un tema interpretado con menos brusquedad que en el disco, esponjado de silencios, que te vuela los sesos y te deja boca abajo en el cemento, incapaz de asimilar que hace un minuto que ha terminado y que ahora suena «Cadillac ranch». Divertida, roncanrolera, ejecutada con ganas, pero, quién sabe, puede que un peldaño por debajo de «I’m a rocker», que en directo muestra sus pezuñas de bestia parda, de mula inyectada con el enloquecido ántrax parido por Sam Phillips y cia., y que abrió paso a una escalofriante revisión de «Fade away» rematada con Springsteen de rodillas, y una estelar «Stolen car».

The river, más extenso que cualquier biografía, iba a afrontar entonces uno de sus momentos cruciales con su canción señera. Interpretada sin los arreglos perezosos de la gira de reunión (1999/2000), te deja tieso, mudo, mientras Springsteen gasta voz de granito y los aullidos finales, terribles, sumían al pabellón en un estado hipnótico que enlazaba con los parajes de sepulturas y ceniza que sobrevuelan Nebraska. El duende viciado de tristeza no abandonó entonces el escenario. Palabras mayores: «Point blank», esa violencia en las frases, la sobriedad del tono, el velo de humo fabril y llano enlutado que recorre el espinazo de un tema interpretado con menos brusquedad que en el disco, esponjado de silencios, que te vuela los sesos y te deja boca abajo en el cemento, incapaz de asimilar que hace un minuto que ha terminado y que ahora suena «Cadillac ranch». Divertida, roncanrolera, ejecutada con ganas, pero, quién sabe, puede que un peldaño por debajo de «I’m a rocker», que en directo muestra sus pezuñas de bestia parda, de mula inyectada con el enloquecido ántrax parido por Sam Phillips y cia., y que abrió paso a una escalofriante revisión de «Fade away» rematada con Springsteen de rodillas, y una estelar «Stolen car».

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=j9P4Ogopd7E]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=r6jHZjp8ZoY]

A su lado, «Ramrod» requirió de toda la energía posible para remontar. «Fade away» y «Stolen car» (que no cantaba desde hace un cuarto de siglo) expulsan demasiada imaginería atroz y demasiadas calles pintadas de ocre, demasiados cubos de basura, pulseras rotas, fotografías veladas, como para ponerte a botar en cuanto acaban. El lento resbalar por los tres inolvidables escalones que encofran The river, «The price you pay», con su evocadora música y sus reminiscencias folk-rock, hermana candente y tímida de «The promised land», «Drive all night», más majestuosa, si cabe, que nunca, y en la que Clarence derrochó un solo doble e hirviente, repetido y estremecedor, y «Wreck on the highway», bellísima decantación country, olvidada, como «Stolen car», desde la gira del Born in the USA, en la que el protagonista, aterido, rememora cristales machacados y charcos de sangre abrazado al silencio mientras su chica duerme, la sucesión de esas tres piezas de orfebrería emocional, digo, remató la partida con una mano de ases.

¿Cómo te las apañas para proseguir? En 2009, claro, con «Waitin’ on a sunny day».

«Atlantic City», inesperada, recuperó el paso firme, y «Badlands» y «Born to run» hicieron honores a unos homenajes que incluyeron la trepidante «Seven nights to rock», clásico rockabilly firmado por Moon Mullican, el himno de Arthur Conley y Otis Redding «Sweet soul music» que en 1967 declaraba su amor por Sam Cooke, Wilson Pickett, James Brown, etc., y «Can’t help fallin’ in love», clásico de Elvis que, como «Sweet soul music», solía aparecer en los directos de la gira Tunnel of love, a finales de los ochenta. Con «No surrender», o el toque spectoriano, «American Land», «Dancing in the dark» y «Higher and higher» acabó la noche en la que Bruce Springsteen y la E Street Band volvieron al río, al caudal azul lamento que fue «Una puerta hacia el futuro. Escrito y grabado durante un periodo de recesión (…) Entonces, como ahora, mucha gente lo estaba pasando mal. The river condujo a Nebraska, Stolen car, a Tunnel of love. En este disco quise mantener y seguir a los personajes del Darkness on the edge of town».

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ExwivLe1eWs]

Dicen que Springsteen y Landau especulan con publicar en DVD las dos citas del Madison, que sus obligaciones contractuales los obligan a empaquetar material con carácter de urgencia, que unos conciertos grabados en 2009 seducen más a los contables y conjuran, de paso, el miedo a ser considerado un acto nostálgico. Ok. Lo entiendo. De paso, afirmo: constituiría un error trágico si, en vez de ser complementarios, sustituyen a un lanzamiento de la caja conmemorativa de Darkness o una futura de The river. Y eso que, aún quedando muy lejos, en términos de importancia artística, de los directos de 1976-77, 1978 ó 1980-81, el pasado fin de semana me ha servido para recordar porqué comencé a escucharlo y porque, después de tantas decepciones, tantos y tan blanditos Working on a dream, tanto estadio de mierda y tantas ceremonias repletas de guiños tópicos y tanta profesionalidad mecanizada y tantos niños cantando y tantos recopilatorios paridos en Wal-Mart, etc., todavía salgo a la calle dando vítores al dios de las seis cuerdas y diciendo «Oh, boy», cual Buddy Holly, cuando al muchacho de la calle E, casi abuelo, le da por convidarnos a ese licor colorista y convulso, whisky eléctrico o alucinada cerveza, a la que unos tipos en Memphis, allá por los cincuenta, llamaron rock and roll.

Quién lo viera en Nueva York, el 7 y 8 de noviembre de 2009, sabe de lo que hablo.

Julio Valdeón es novelista, periodista, corresponsal en Nueva York y autor del libro «American Madness – Bruce Spingsteen y la creación de Darkness on the Edge of Town»